喜多川海梦被C到喷水事件爆红:娱乐圈整肃与职场文化的深度较量

当"喜多川海梦被C到喷水"成为舆论漩涡的中心,这场原本私密的职场冲突竟演变为社会现象级事件。表面上是娱乐圈整肃风暴的延续,内里却折射出当下职场文化中的普遍困境。从经纪公司的管理方式到艺人成长路径,从创作空间压缩到生存压力攀升,这场风波撕开了表象与现实之间的缝隙。我们看到的不仅是一个沸点事件,更是当下职场生态链上无数个体的生存样本。

一、职业高压下的生存剧场

喜多川海梦的工作日常是整个文化产业缩影。凌晨三点的录音棚、连续三个月的通告表、永远在倒计时的宣传周期。这种高强度运转背后,是层层叠加的控制机制:制片人、经纪人、宣传团队构成的金字塔式管理结构,将表演艺术切割为可以量化考核的生产要素。

当艺术追求被迫让位于流量数据时,喷水事件就有了某种黑色幽默的宿命感。个体反抗与体系对抗的角力,恰恰印证了现代职场最危险的悖论:我们崇拜效率机器的精准运转,却在零件损耗时感到震惊。

二、美学暴力与创作边界

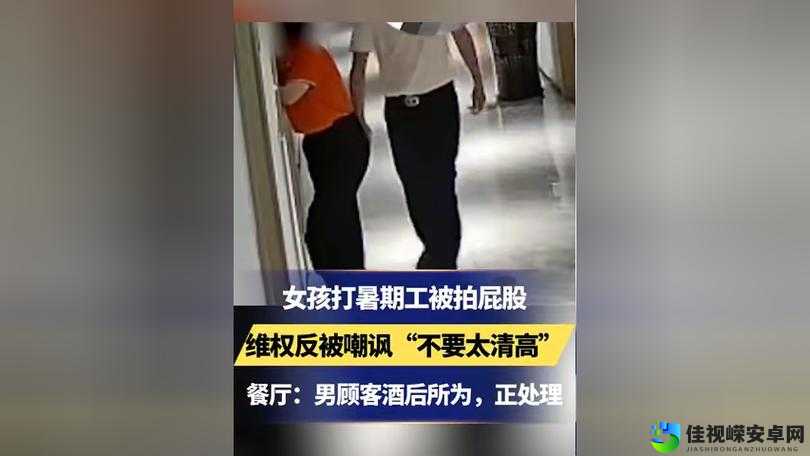

表面上的肢体对抗,实则是对创作主权的争夺。导演手里的拍摄计划比排班表更具有强制性,经纪人的审美标准比艺术追求更具决定性。当表演沦为流水线作业,个体创造力必然产生剧烈震荡。

喜多川海梦选择公开对抗的举动,某种程度上捍卫了创作主体的尊严。这不是简单的艺人叛逆,而是对被异化美学体系的质询。当艺术生命变成流量代名词,那些被迫违背创作本真的时刻,都可能成为压垮职业尊严的稻草。

三、治理体系的结构性嬗变

事件发酵过程中,各方表态形成鲜明对比。行业协会试图用行业规范掩盖深层矛盾,粉丝群体陷入立场撕裂,而从业者群体掀起更深层的讨论:如何构建更健康的创作生态?

值得欣慰的是,此次事件推动了三个转变:一是经纪合约透明化的呼吁声量显著提升;二是创作过程中的署名权益获得更广泛关注;三是行业首次系统性反思"唯流量论"的后遗症。这种渐进式变革比单纯事件处理更有价值。

事件终将淡去,但职场生态的改良需要持续关注。当每个人都意识到,比流量更重要的是行业的可持续发展,比曝光率更有价值的是职业尊严时,文化产业才能真正走向成熟。喜多川海梦的抗争或许只是开端,但它已经撕开了一道审视自我、重塑生态的裂口。当我们讨论这个事件时,看到的不该是戏剧化桥段,而应该是在镁光灯之外,那些仍在默默抗争的职场个体。他们的坚持终将改变职业生态,让艺术回归创造本质。