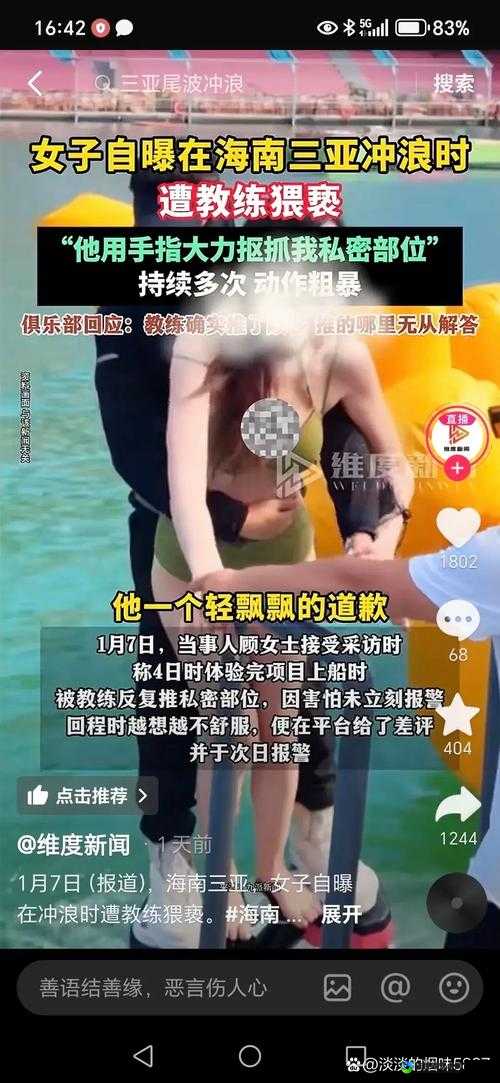

阮梅被❌疯狂喷水自慰事件引发热议 社交平台上的言论边界该不该重新审视

近日,围绕阮梅的网络事件在社交媒体掀起轩然大波。从戏谑段子到争议性标签,这场本是个人隐私的讨论被裹挟进流量游戏,演变成一场充满争议的社会实验。当调侃越界成为某种默认的表达方式,我们是否该审视这种集体狂欢背后折射出的深层焦虑?

一、狂欢表象下的群体心理

当代网络空间呈现出一种矛盾的狂欢状态。一边是匿名账号不断抛出刺激性言论,一边是主流平台反复辟谣。阮梅事件中,"戏谑化讨论"与"人格攻击"的边界不断被突破,这种现象映射出信息爆炸时代人们对真实性的困惑。当某个标签成为流量密码,参与者是否意识到自己正在表演一场集体仪式?这种狂欢背后,隐藏着人们对价值认同的强烈渴望。

二、内容创作与道德边界的博弈

事件中出现的极端表达方式值得警惕。当网络空间成为泄洪区,有人将调侃异化为宣泄工具。这种现象暴露出内容创作与道德约束之间的深层矛盾。阮梅事件引发的争议,实质上是创作者、传播者、接收者三重身份在不同场域中的角色错位。我们需要思考:当娱乐逐渐吞噬理性,言论自由的边界究竟在何处?

三、构建健康的表达场域

面对这种异化现象,多方力量正在寻找平衡点。从平台建立的新型内容分发机制,到公众对劣质内容的理性甄别,从创作者对表达手法的自觉约束,再到监管机构的动态管理,各方都在探索一个更健康的网络生态。阮梅事件的持续发酵,恰恰为我们提供了观察这种生态演变的窗口。

四、从围观到思考:青年群体的价值选择

当代年轻人作为主要参与群体,需要建立健康的网络价值观。当某个标签成为茶余饭后的谈资,我们更应该思考这种讨论是否形成良性互动。阮梅事件中的舆论走势,印证了年轻人对亚文化现象的敏锐捕捉能力,同时也暴露出价值判断能力的欠缺。保持独立思考的能力,比盲目跟随标签更重要。

五、流量社会的深层思考

该事件引发的讨论持续三个月之久,印证了流量经济对社会心理的深刻影响。从初始爆料到二次创作,再到议题的反复发酵,整个过程展现了信息传播的蝴蝶效应。阮梅本人在澄清声明中展现的坚韧态度,某种程度上已成为被裹挟个体的样本,为后人提供应对网络暴力的镜鉴。

这场持续上演的网络狂欢剧,折射出数字化时代独特的社会心理图景。当我们重新审视阮梅事件,需要超越表层标签,深入观察这种现象背后的文化变迁。或许,保持理性审视的态度,重建价值评判体系,才是化解这种矛盾的正确路径。正如网络空间需要清朗环境,我们的价值判断更需要穿越流量泡沫,抵达真实的深度。