爆火的「真人做爰A片免费观看茄子视频」背后,我们究竟在看什么?

最近在某社交平台翻到个惊人数据:某标明「真人」的视频合集,7天播放量突破2000万,评论区飘着3000条带#挑战标签的二创剪辑。有人说这是成年人的解压新姿势,有人说这是性别歧视的狂欢现场。当「真人做爰A片免费观看」打着「野生记录」旗号泛滥成灾时,我们看到的究竟是表演还是真相?

一、流量密码里的「真人假戏」

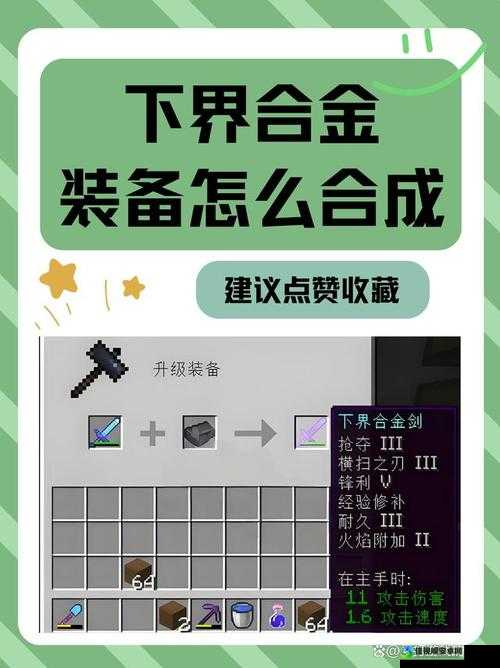

这些打着「非CG」旗号的视频,往往用低画质甚至模糊的镜头营造「真实」感。有人专门整理过视频截图对比,发现所谓「不同场景」其实只是换个滤镜翻拍。更讽刺的是,部分演员在某短视频平台公开回应:「这不是本人,但消费欲望是真的存在的。」

平台推荐算法也在默默推波助澜。当你第一次点开这类内容,系统会精准推送相似标签——从「剧情还原」到「特殊视角」,不知不觉间就把人带进信息茧房。有测试者记录,连续点开5条相关视频后,竟然收到了「防沉迷提醒」。

二、被异化的女性叙事

仔细看评论区热评,你会发现一个规律:「女主演技真绝」「这情节太反转让我想二刷」。明明是模式化情节的重复表演,却总能掀起讨论热潮。这让人想起80年代录像厅的「片」——披着现实主义外衣,实则是赤裸裸的欲望投射。

更值得警惕的是视频中的权力分配。那些号称「反抗」的故事,本质上还是父权制下的征服戏码。有社会学者在访谈中指出:「这类内容表面上在打破禁忌,实则强化了性对象化的思维定式。」

三、观看者自我说服术

为什么明知是编造,我们仍忍不住点开?心理学称之为「认知失调的补偿机制」。就像有人一边吃减肥蛋糕一边安慰自己「这是无糖健康」,观看者总能找出自洽逻辑:「这是艺术创作」「演员也是艺术家」甚至「这能打破性禁忌」。

更值得关注的是弹幕里的集体幻想。当镜头切换到「关键情节」,成百上千条「快进到X分钟」整齐划一地飘过。这种同步观看体验,某种程度上已成为新一代人的社交货币。

四、如何与荒诞共存

面对持续扩张的内容版图,保持清醒尤为重要。可以试着将这类视频放入更广阔的社会背景中观察:它如何呼应疫情时代的情感孤独,如何映射职场竞争下的亚健康心理。当算法试图用低俗内容劫持注意力时,不妨给自己设置个「关屏倒计时」。

有网友分享过改变认知的妙招:「把关键词搜索从『惊爆』换成『研究』,视角立刻就不一样了。」也许下一次刷到相关推荐时,你可以暂停三秒,思考片刻再决定是否点开。

在真假难辨的信息浪潮里,我们需要的不是杜绝讨论,而是建立更审慎的认知框架。毕竟我们看的不是镜头里的表演,而是自己投射在屏幕中的倒影。