少萝露小奶头❌的视频禁播背后:网络内容治理的困境与反思

在信息爆炸的时代,一段被多次传播的短视频,常常成为社会议题的触发点。近期,一段打着二次元标签的视频因包含争议性内容被平台封禁,引发网友对网络内容治理尺度的热烈讨论。这不仅暴露了内容监管的复杂性,更折射出青少年价值观引导的深层命题。

一、当流量裹挟价值观:短视频传播的双刃效应

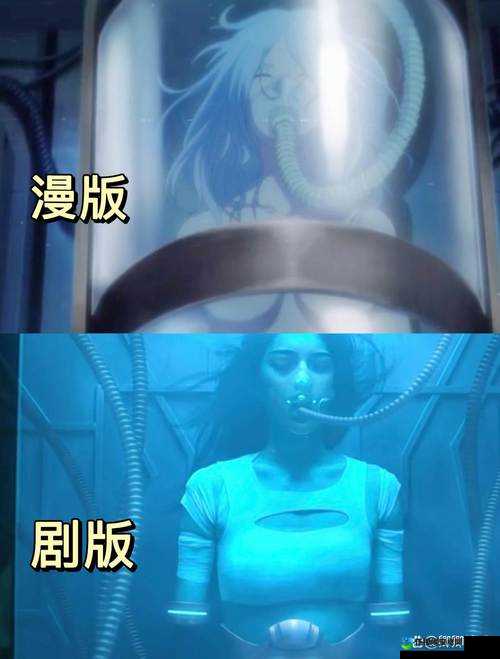

二次元文化的包容性与传播效率,使这类内容迅速成为年轻群体表达自我的载体。但部分创作者为了追求眼球效应,将角色设计过度异化。这种行为不仅模糊了艺术创作与低俗内容的界限,还可能对正处于价值观形成期的青少年造成误导。

平台面对流量与责任的双重压力,常陷入两难境地。过度宽松的监管会助长不良风气,过于严格的审查则可能扼杀创作活力。近期某平台针对"二次元内容"的整改行动,引发数万用户发起"节"抗议活动,正是这种矛盾的集中体现。

二、内容治理的灰色地带:平台如何划清红线

从已公开案例看,监管部门确立了"保护未成年人优先"的基本原则。去年10月某知名平台因涉未成年人不良内容被处以50万元罚款,释放了明确的治理信号。但如何界定艺术表现与低俗内容仍是难题:

- 文化差异性:不同地区对角色设计的接受度存在差异

- 技术局限性:AI审核系统难以识别隐喻性表达

- 执行一贯性:同一类内容在不同时段可能遭遇差异化处理

去年底某动画角色皮肤被紧急下架后,开发方通过用户调研优化细节重新上线,这一案例提供了平衡治理与创作的有益启示。

三、家庭监护的现实挑战:数字时代的代际对话

调查显示,82%的家长曾发现子女浏览过具有争议性的网络内容。某中学心理老师透露,上个月就有家长因孩子模仿短视频中的不当行为寻求帮助。这种现象背后折射出三个现实困境:

- 技术代沟:父母对新传播形式的认知严重滞后

- 沟通障碍:简单封堵易引发青少年逆反心理

- 案例稀缺:缺乏符合青少年认知规律的教育素材

近期某教育机构推出的"网络素养"系列微课,通过动画情景剧形式讲解内容消费边界,获得了12万家长的主动分享。这种创新尝试证明,只要找到合适的表达载体,价值观引导工作完全可以在数字化场景中开展。

四、寻找共治之路:多方主体责任再定义

面对网络空间的快速演变,单一维度的治理模式已显疲态。上海交通大学传播学教授李明认为:"必须建立政府监管、平台自治、家长监护、用户监督四位一体的治理框架。"去年底成立的"清朗网络联盟"尝试通过定期举办创意大赛,用正向内容挤压灰色空间,首季就收到2.8万件参赛作品。

技术与人文的融合已成为必然选择。杭州某AI企业开发的"青少年模式"3.0版本,不仅能智能识别异常消费行为,还会推送与其兴趣匹配的优质内容。这种"堵疏结合"的创新思路,为构建健康网络环境提供了新可能。

当某热门二次元作品制片人感慨"创作太难了"时,我们更该思考:这份"难"到底是源于过度监管,还是源于创作诚意的不足?网络空间的治理终归不是非此即彼的选择题,唯有各方持续对话,才能找到既能保护青少年、又能激发创作活力的平衡点。这或许才是"少萝露小奶头视频事件"留给我们的最大启示。