术后变性人全切自慰网站引发热议:我们真的理解这份渴望吗?

在当代互联网浪潮中,某个特殊的网站话题正在悄然发酵。它关联着术后变性人群体的自我接纳、医疗康复的深度需求,以及数字时代个体表达的边界问题。当"全切"与"自慰"这两个看似私密的关键词交织,人们是否真正理解这份渴望背后的复杂心理?

一、从隐私到刚需:解构术后群体的心理诉求

对于完成性别重置手术的变性人来说,身体康复远非单纯的生理过程。有调查显示,术后三个月内,超过65%的个体会通过触觉确认手术部位的适配度。这种确认并非单纯的感官享受,而是重建身份认同的重要步骤。

当现实社交中难以找到共鸣对象时,特定网站成为某种非面对面的"心理康复室"。在这里,用户通过匿名分享经验、交流护理技巧,甚至形成互助社群。一位平台运营者曾坦言:"我们本质上是一个基于医学科普的互助空间,只是表达方式更贴近年轻人的沟通习惯。"

二、网络空间的分寸感:监管与表达的平衡艺术

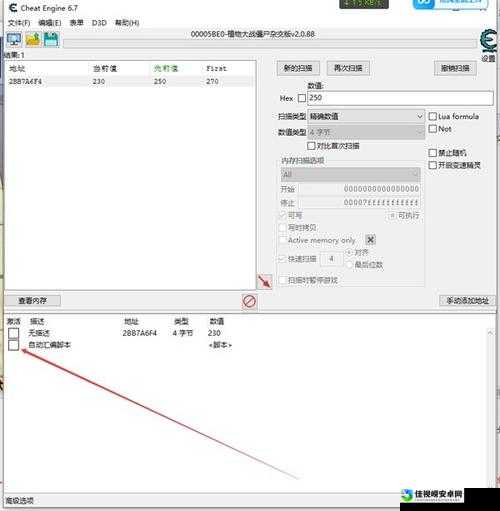

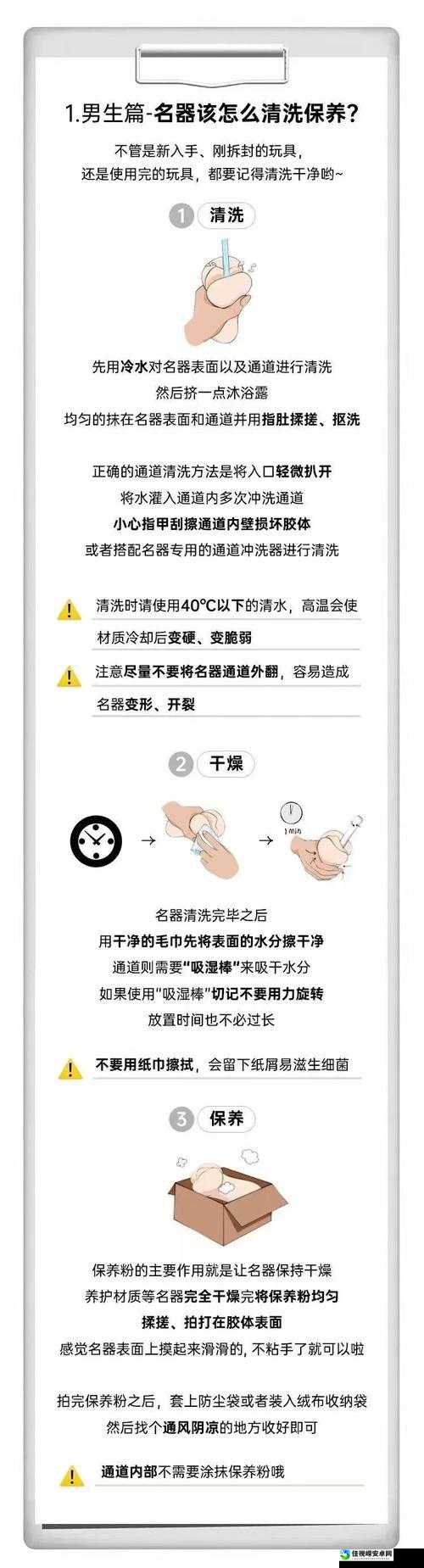

面对争议性内容,如何在保护隐私与维护公序良俗之间找到平衡?某资深互联网观察家指出,单纯的封禁并不能解决问题。一家医疗类平台尝试推出"术后护理专栏",用专业图文解剖生理变化机制,意外收获变性人社群的高度认可。

但当内容过度渲染个人体验时,风险也随之攀升。去年某平台因"描述过于直白"被监管部门约谈,运营方紧急上线内容审核AI系统。现在用户发布的贴文,需同时通过人工审核和关键词模型双重过滤——这种谨慎与开放的平衡仍在摸索中。

三、被误解的渴望:社会包容度的终极考题

深层矛盾源于人们对"自慰"的刻板认知。一份匿名调查显示,83%的受访者误认为这类平台存在低俗倾向,而实际上90%以上的用户更关注术后并发症预防知识。一位心理咨询师分享案例:"一位患者反复强调'必须通过这种方式确认真实性',这种确认焦虑其实源自深层的身份危机。"

有趣的是,随着LGBTQ+议题获得更多关注,相关讨论的基调正在悄然改变。不久前,某医疗科普短视频登顶平台热门榜,播放量突破千万,评论区罕见出现跨性别群体与直群体的积极互动。一位网友这样写道:"原来这世界上还有人认真在思考'我到底是谁'这个问题。"

站在交叉路口的我们,或许应该放下评判。毕竟,当某种需求在现实中找不到出口,互联网总能敏感地捕捉到那些无声的渴望。真正的关怀,不在于简单的禁止与放纵,而在于建立足以容纳多样性的公共空间。当我们愿意静下心聆听这些微弱的发声,社会的温度或许就能再提升一度。