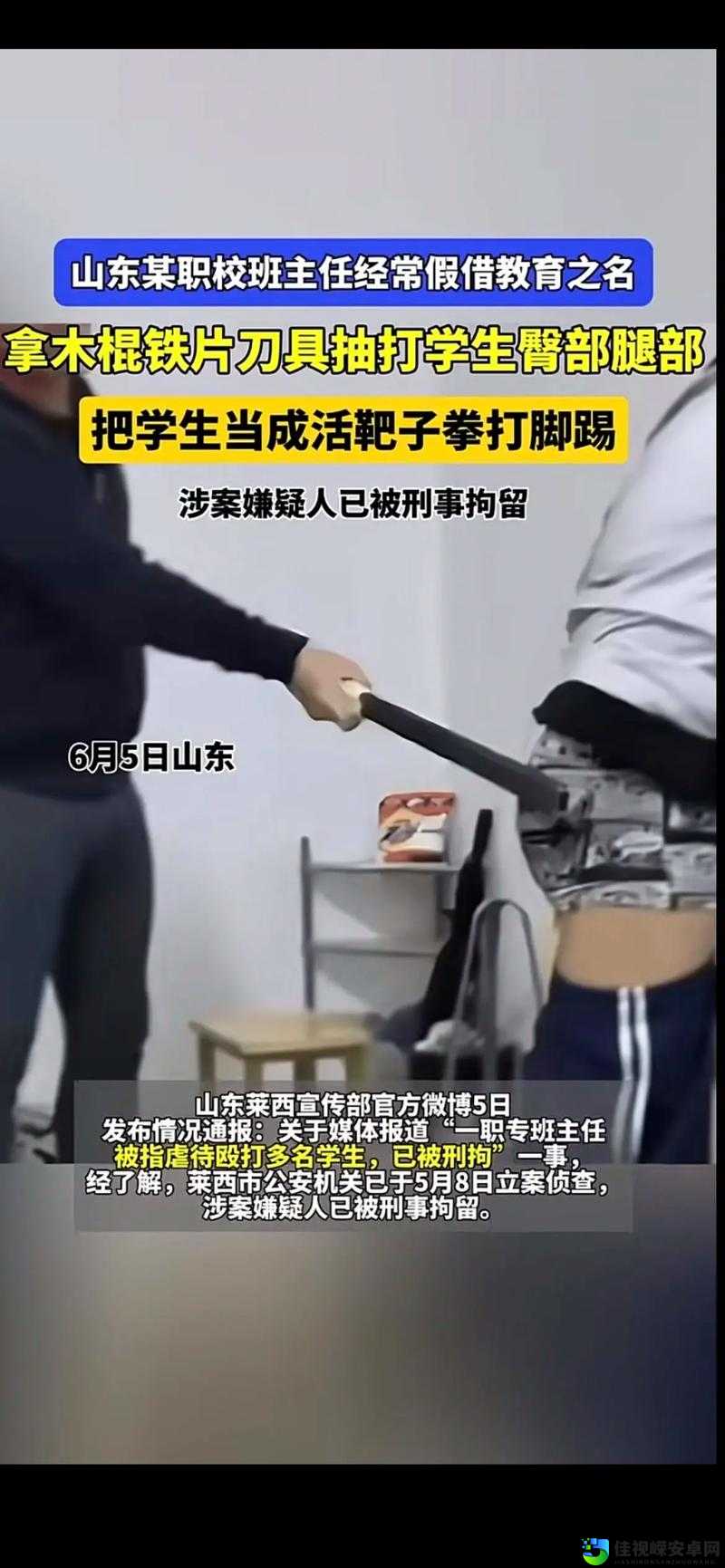

青少年体罚争议:为什么“热打屁股”成为社会焦点?

近年来,围绕青少年体罚的争议持续发酵。某教育机构负责人因所谓"热打屁股"的管理方式登上热搜,再次将这一敏感话题推至舆论风口浪尖。这场争议背后折射出的不仅是教育方式的选择,更关乎三代人对成长创伤的认知迭代。当鞭影之下响起惊心的哭喊,如何在立德与立规之间找到平衡,已成为当代教育必须直面的命题。

一、表象背后:当代教育的生存困境

数据显示,仍有超过40%的家长对适度体罚持保留态度。这种根深蒂固的教育理念,源于传统文化中"棍棒底下出孝子"的思维惯性。在部分家长看来,皮肉之痛能换来子女的乖顺,却忽略了青春期心理的特殊敏感性。有心理专家指出,13-16岁正是青少年形成自我认知的关键期,不当的体罚可能触发持久的心理创伤。

教育工作者同样面临现实压力。当班级管理效率与升学率挂钩,个别教师难免将体罚视为"速效救心丸"。某重点中学调查显示,85%的任课教师承认在情绪失控时采取过过激措施,这种职业倦怠与管理焦虑的交织,已成为教育生态的隐性威胁。

二、深层矛盾:代际价值观的激烈碰撞

新生代青少年展现出与父辈截然不同的成长诉求。当90后家长还推崇"苦其心志"的熬鹰逻辑,00后学生已经开始主动表达对人格尊严的诉求。社交媒体上广泛传播的"惩戒羞辱事件",正成为新世代反抗暴力教育的集体记忆。这种价值观的剧烈碰撞,使得传统的棍杖教育面临前所未有的信任危机。

法律层面的模糊地带更助长了体罚行为的隐蔽性。未成年人保护法明文禁止虐待,但"适度管教"的解释空间仍存在争议。某地法院在审理一起体罚案件时,就因证据不足作出不予受理的裁决,这种司法审慎反而让违规行为陷入监管真空。

三、突围之路:替代性教育方案的实践探索

国内外已出现值得借鉴的创新实践。芬兰的"无惩罚教育体系"通过设置冷静角、开展行为反思课程,将违规行为转化为成长契机。国内部分教育机构试点的情绪管理训练法,通过角色扮演帮助学生建立共情能力。

家庭教育的转型尤为关键。心理治疗师研发的"正向行为计划",将目标达成与物质奖励挂钩,在培养自律性方面展现出显著成效。一位成功改变教育方式的母亲记录道:"当换成代币奖励机制后,女儿写作业效率提升了两倍,更重要的是我们建立了良性互动模式。"

教育的重构需要全社会共同努力。教师群体应加强职业心理建设,家长要学会换位思考,社会要为问题青少年提供专业矫治资源。某教育专家建议建立多方参与的惩戒监督平台,让教育惩戒回归育人本源。

以温情替代暴力:重塑教育生态的必答题

当热搜事件持续刷屏,我们需要警惕将争议简化为猎奇素材。每个被打红的屁股背后,都是渴望被理解的青春灵魂。真正的教育不是用疼痛划出边界,而是以同理心架起理解的桥梁。唯有摒弃"棍子至上"的简单思维,才能培养出既懂得敬畏规则又保持独立思考的新一代。