猛1被调教成公厕尿便失禁网站背后:社会舆论与个体尊严的挣扎

当“猛1被调教成公厕尿便失禁网站”这一话题突然引发舆论漩涡时,我们看到的不仅是网络空间中个体命运的戏剧性反转,更是一个关于人性、偏见与社会认知的深刻议题。在这个信息爆炸的时代,每个人都在努力寻找自我定位,却常常被标签化为某种“社会角色”。那些看似离奇的事件背后,折射出的或许是更深层的社会心理:我们究竟该如何对待他人选择,又该如何捍卫自己的生存权利?

一、舆论暴力如何吞噬个体生命

这场事件中,当事人从一个普通人被塑造成某种符号的过程,像极了蝴蝶翅膀被无端折损的暴力美学。社交平台上的流量狂欢背后,是无数人乐此不疲地消费他人痛苦的集体狂欢。那些标榜“揭秘真相”的转发评论,不过是披着理性外衣的猎奇狂欢。更值得关注的是,当个体选择公开自己的生活方式时,社会的第一反应往往是放大审视而非理解包容。

这种现象折射出现代社会的双重悖论:我们既渴望打破常规,却又本能地排斥异质性存在。就像某个平台上流传的所谓“猛1日记”,人们着迷于窥探他人隐私,却很少思考这种行为本身是否构成了精神暴力。这让我想起某次在公园看到的场景:一群小孩围住一只流浪猫投掷石子,嘴里喊着“快跑!快跑!”,却无人注意到猫眼睛里闪动的绝望。

二、网络空间的刻板叙事陷阱

当代互联网早已超越信息传递工具的简单定义,它像一面棱镜折射着人类最原始的生存焦虑。在这个虚拟场域中,人们为了争夺注意力资源,不惜将复杂人性简化为标签符号。所谓的“猛1被调教”故事,不过是最新版本的都市传说。那些被刻意放大的细节,与其说在记录事实,不如说在制造刺激感官的消费品。

更令人深思的是,这种叙事模式正在形成某种模板效应。某个凌晨,我在医院值班时遇到一个年轻人,他语无伦次地讲述着模仿网文情节的尝试经历。当我试图理解他的动机时,他突然崩溃般哭喊:“你们不理解吗?我就是想证明自己不是废物!”这种将身份认同寄托于极端行为的现象,暴露了当代年轻人面临的深层精神困境。

三、被误解的选择背后的人性光芒

当我们以旁观者姿态评说这些事件时,是否曾想过换位思考?前几天在街头偶遇一位建筑工人,他讲述自己选择特殊职业的缘由:“我更享受在高处俯瞰城市的孤独感”。这种朴素的自我认知,与某些争议事件中的个体选择,本质上有着惊人的相似性——都是在有限的生命里寻找属于自己的生存仪式。

那些被贴上“公厕尿便失禁”标签的个体,可能恰恰保持着最纯粹的生存智慧。就像作家村上春树笔下的那个喜欢在深夜跑圈的人,他看似偏离常轨的选择中,藏着对生命最深沉的体悟。当我们指责他人的选择时,或许应该多问自己几个问题:我真正了解对方的生活情境吗?我的价值观是否已经沦为流量世界的奴隶?

四、捍卫选择权的终极命题

面对这些争议性话题,社会应该建立更成熟的讨论机制。某次参加残障人士权益论坛,一位发言者这样说:“我们不需要同情,只需要真实的看见”。这句话同样适用于所有生活方式的选择者。那些被放大镜聚焦的事件背后,值得探讨的不是选择本身的对错,而是这种选择是否建立在完全知情和自愿的基础上。

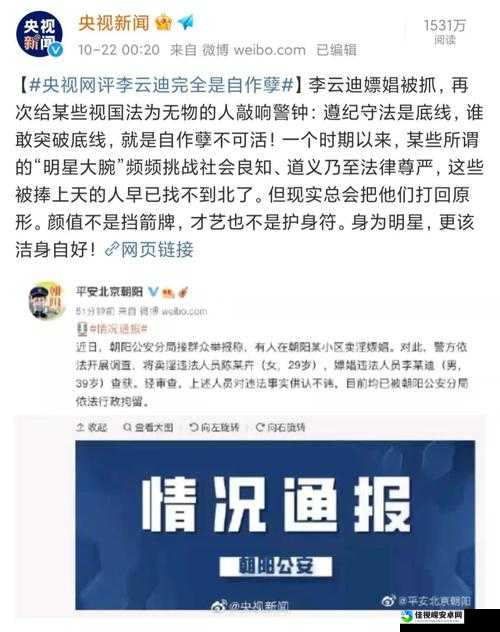

更重要的是,我们必须警惕将个案普遍化的思维陷阱。就像某次学术座谈会上,心理学家提醒我们注意“认知偏见陷阱”:当某个标签被反复强调时,人们往往会自动过滤与之相悖的信息。这种认知捷思正在加剧社会撕裂,而我们需要建立更包容的叙事框架。

最终,这场关于“猛1被调教成公厕尿便失禁网站”的讨论,应该让我们思考更深层的命题:在这个强调个性化表达的时代,我们是否正在经历另一种异化?当我们为他人的选择欢呼或唾弃时,是否也在不知不觉中丧失了思考的独立性?或许唯一值得坚持的是:每个人都应该有权书写自己的人生剧本,而不必永远活在他人预设的叙事框架里。