穿错职场穿搭的代价:一场改变我对专业素养认知的意外事件

我永远记得那个夏天。空调房里凉意沁入骨髓,可后背却像被火烤般发烫。前一天还在庆幸自己选中了高管培训班的入场券,转天就被这场突如其来的尴尬包围。从 HR 通宵来电的惊慌,到同事们三三两两窃窃私语的眼神,再到朋友圈里"穿错职场穿搭的代价"相关话题的爆炸式传播,这场意外正在用最戏剧化的方式,重新定义我对职场边界的认知。

一、职场穿搭的隐形门槛

在那间装满玻璃幕墙的培训教室里,我端着速溶咖啡的手指微微发抖。隔壁座位的女孩正用指甲修形器修理水晶甲,她特意卷起真丝衬衫袖子露出的纹身,在午后的阳光下泛着金属光泽。

课程进行到第三小时,咖啡杯里泛起的油光都比不上网络上发酵的波澜。直到手机发烫到需要垫上速写本——那些被刻意模糊的截屏,那些被过度解读的残缺画面,在键盘敲击声里构建出另一个平行世界。某大号用"没有穿内裤被总裁㖭了一天"做时,我已经在共享打印室拿到人事通知。

这不是一则简单的穿搭失误。当我们讨论职场服装礼仪时,真正被衡量的,是某种看不见的入场券。就像高尔夫球场上必须系好球鞋带,艺术品拍卖会要穿好珠宝一样,那些藏在领带宽度、裤装长度里的微小差异,早已被写进不成文的规则手册。

二、舆论漩涡里的变形记

培训结束后,我和几个外地学员在便利店碰面。收银台前堆着 coding 营养棒和考试专用中性笔,但我们谁也没买。当看到穿着工装裤的女孩熟练地把拉链拉到臀部,忽然想起早晨班车里遇过的西装男——他们口袋里的丝巾折叠方式总是那么整齐,就像带着看不见的门禁卡。

深夜十一点的加班电梯里,我第一次在心底复盘那些被放大的细节。会场灯光其实让浅色衣物泛黄,培训资料用A4纸双面打印,总裁发言前喝了三口可乐而不是茶。这些琐碎真相,在"穿错职场穿搭的代价"的讨论帖里被巧妙剪辑,就像纪录片导演在素材库里挑刺般精准。

三、新晋社畜的生存指南

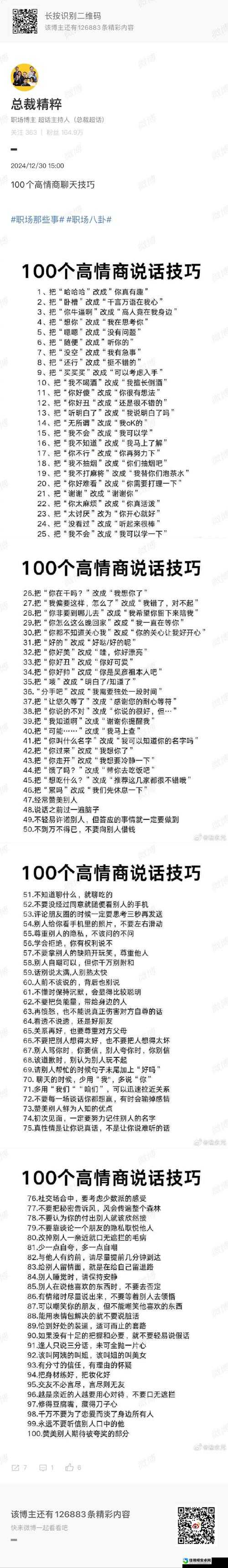

现在打开简历模板网站,会看到各行业专属的服装建议。医疗行业强调无菌白大褂的袖扣数量,金融从业者需要三条宽度毫米级别的领带差别。但这些显性规则之外,还有更隐蔽的沟通技巧:香水用量必须控制在三米外不可闻,手机壳图案要避免争议性元素,甚至午餐盒的LOGO都可能成为社交资本的晴雨表。

有个资深HR曾说:"职场穿搭就像微缩景观公园。每个人都在展示着自己设计的风景,但更多时候是在确认彼此属于同一片地图。"那些看似苛刻的要求,实则是建立专业信任感的捷径。就像医生开处方时白大褂的整洁度,会影响患者接受治疗的意愿。

四、理想职场的另一种可能

当热搜词条变成午夜派对的谈资,我开始思考是否真的需要向规则妥协。某次专访中,那位被反复提及的总裁穿了双磨砂质感的乐福鞋,鞋头略微开线处露出帆布底料。他一边解答商业策略,一边用拇指推回滑落的袖扣,那种自然松弛的气场,远比完美无瑕的穿搭更令人难忘。

或许穿错职场穿搭的真正代价,不是失去机会,而是过早妥协对自我的定义。就像有人在实验室穿牛仔裤工作,又有人在投行戴夸张耳环上台演讲,真正的专业素养从来都比衣服标签更立体。我们或许需要的,不是被定义的角色,而是写好属于自己的说明书。

窗外丁香树已经开了第二茬,手机里再没收到过深夜来电。午休时偶尔遇到提着不同颜色咖啡的同事,会心照不宣地调整步伐。此刻经过打印室,那些标注"机密"的白边文件正在簌簌落下,就像一场纸雪,却隐约能辨认出"专业形象""职业素养"的字迹。