免费成 en深夜夜行P站,年轻人为何钟情这片“隐秘社交场”?

霓虹灯在深夜格外刺眼。写字楼群像一座座钢铁森林,玻璃幕墙倒映着匆匆远去的黑影。有人钻进便利店打个盹,有人挤向末班地铁,还有一群年轻人默契地绕过街口的胡同——那里通往他们自建的“深夜小站”,在键盘敲击声中编织起虚拟的社交图景。

一、虚拟夜行者的生存指南

他们在豆瓣小组里约定暗号,在二手交易平台交换通行令牌。这些自称“夜行者”的年轻人,大多白天是朝九晚五的上班族,夜晚化身成自建P站的忠实用户。他们用象征意义的会员券兑换临时账号,在限时开放的虚拟空间里交换故事片段。

有人在数字展厅挂着手绘稿,有人在在线剧场播放自制短剧。这些数字化作品像夜间绽放的昙花,会在运营者按下删除键时瞬间消失。参与者清楚地知道这份短暂,却仍愿意掏出每日打车软件的优惠券充值,只为在虚拟留言板上留下几行字。

数据统计显示,这类自建网站用户群体中80%是30岁以下年轻人。他们更习惯用像素表情传递情绪,在动态贴图中完成社交仪式。这种介于现实与虚拟的社交模式,像深夜便利店的罐装咖啡,提供即时的微醺感。

二、数字化社交的进化论

传统社交平台的精确算法让人陷入滤镜陷阱。当你输入“猫爪杯”立刻刷出千篇一律的摆拍图,发出疑问句总会收到表情包回复。而在这些深夜站点,你可能会遇到凌晨两点发来同人志草稿的设计师,会看到有人用代码手写一段BGM评论现实世界的午夜霓虹。

这种社交方式藏着特殊的信任机制。参与者需要手动输入访问链接,手动填写会员资料,手动完成内容互动。每多敲一行字符,就像在地下通道多划一道 graffiti笔触。这种仪式感让社交行为附着更多个人印记,让数字化关系多了几分现实质感。

三、虚拟社交中的真实回声

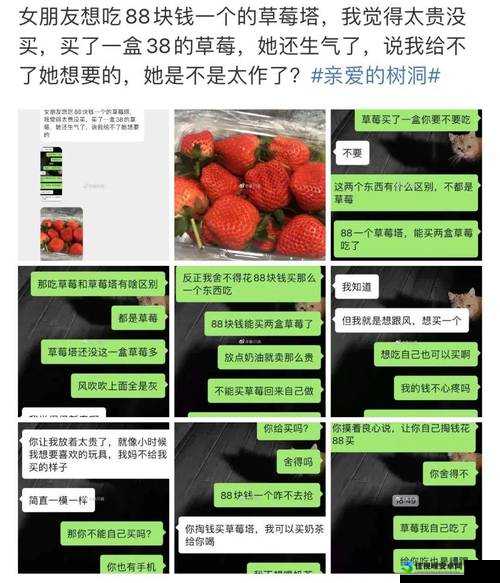

一位用户体验设计师在访谈中说:“当代年轻人承受着前所未有的社交压力。他们渴望连接,却又本能地抗拒被标签化。这种介于线上与线下之间的社交模式,恰好提供了一个缓冲地带。”

深夜站点里有会计女孩分享PPT配色秘诀,有外卖骑手上传手机随拍的城市剪影。这些数据在服务器短暂驻留后消散,却在参与者记忆中留下独特印记。一位用户在告别信中写道:“比起永远在线的社交达人,我更爱当偶尔出现的匿名过客。”

这种数字化社交方式正在改变年轻人的社交范式。他们在数据流中漂流时,也在完成独特的社交进化。当现实社交需要精心策划的“人设修图”,这些零星的数字化互动反而是最自然的社交切片。

拂晓时分,服务器提示已经到达访问限制。虚拟站点里的讨论组安静下来,就像归巢的白鹭。这些带着温度的数据印记,会永久保存在参与者硬盘里,如同暗室底片上尚未显影的颗粒。在这个万物数据化的时代,年轻人总能找到属于自己的表达方式——无论是用光影还是代码,只要能与世界保持真实的共鸣。