维妮娜臀部猛烈撞击小说爆红背后:如何用创意打动千万读者?

"维妮娜臀部猛烈撞击小说"的突然走红,像一颗投入文学池塘的石子,在网络掀起层层涟漪。这组以强烈视觉冲击力命名的短篇集,凭借出人意料的叙事手法和戏剧化情节,仅上线两周便引发百万讨论。创作者巧妙运用反差美学,让看似夸张的包裹着深刻的人性剖解——当人们隔着屏幕惊呼"突破常规"时,更多人在故事里看到了自己被时代裹挟的灵魂。这种现象级传播恰恰印证了一个真理:真正的创作魅力不在于表层刺激,而在于击中人心的深度共鸣。

一、节奏与张力的精妙平衡

维妮娜系列的高开高走,源于作者对叙事节奏的绝妙把控。开篇往往以戏剧性场景抓取注意力,如北京时间下午三点零三分中角色跌坐沙发的瞬间,却在第二段骤然切换至十年后的重逢。这种时空交错的剪辑手法,让读者大脑持续分泌多巴胺。更重要的是,看似猎奇的场景背后永远暗含伏笔:撞击声可能来自肉体相撞,也可能来自价值观的对冲,这种双层叙事让作品超越表面猎奇。

语言层面的克制艺术尤其值得称道。当描述主角被命运击倒的场景时,作者只用了"沙发垫弹起三厘米"这样一个细节,便将内心的崩溃表现得淋漓尽致。这种留白手法让阅读体验像嚼着带苦涩的橄榄,在回甘中获得持久的思考。

二、人性困境的镜像投射

评论家李砚秋曾说:"任何成功的文学作品都应成为读者的照妖镜"。维妮娜系列正是通过夸张化场景,将现代人面对困境时的扭曲心理展露无遗。在地铁五号线末班车中,看似荒诞的肢体碰撞背后,折射出都市人渴望真实触碰又本能闪避的生存悖论;而七月的空调维修工通过角色间的反复碰撞,揭示中年人对自我价值的持续叩问。

这种深度共鸣源于创作者对社会切片的精准解剖。当我们将主角遭遇的职场PUA(注:此处特指职场霸凌)、婚恋困境等议题,放置在剧烈撞击的戏剧化场景中,那些日常被钝痛感覆盖的伤痕,反而被放大镜变成了刀锋。这种美学选择就像艺术家在画布上涂抹暗红色油彩,看似血腥却真实得令人心颤。

三、创作浪潮的社会启示录

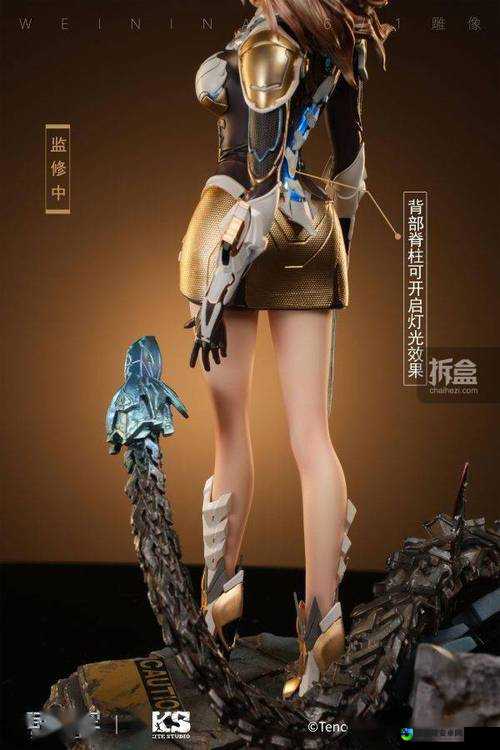

现象级文本的诞生绝非偶然。当Z世代读者在社交媒体上以#维妮娜臀部猛烈撞击小说#为标签创作同人插画时,这场文学狂欢已演变为一场跨媒介的艺术运动。创作者通过结构性写作,在保持个人风格的同时,让每位参与者都能找到独特的解读维度。这种UGC裂变恰恰印证了托多罗夫的结构主义观点:优秀的文学文本应具有无限延展的可能性。

商业价值与艺术高度的平衡更值得探讨。当品牌借势推出"维妮娜式碰撞饮品",社会学者指出这种文化跨界印证了后现代社会的符号消费特征——作品本身已成为引发共鸣的社交货币。但作者反复强调,保持创作纯粹性比追求流量更重要。正如契诃夫所说:"艺术家应像清道夫清扫街道般清扫自己的灵魂"。

当键盘敲击声穿透午夜,我们或许该思考:在这场全民热议的现象级文本中,真正被激起涟漪的到底是肉体的碰撞,还是灵魂的颤栗?那些被放大镜聚焦的瞬间,是否恰好映照出我们时代最深重的渴望与恐惧?答案或许藏在每个读者用表情包转发表达共鸣的刹那——当冰冷的屏幕泛起温暖的橙光,艺术已完成最深刻的治愈仪式。