阮梅被❌吸乳脱内内事件引发热议,如何看待网络暴力与隐私边界?

当公众人物的私密经历被冠以“阮梅被❌吸乳脱内内”这样的标签时,这场本就充满争议的事件立刻被推上风口浪尖。热搜词条中,“阮梅被❌吸乳脱内内”如同一记重锤,敲碎了公众对隐私权的基本认知。人们热议的不仅是事件本身,更深层次地暴露了当下社会对女性身体的集体窥探欲与暴力狂欢心理。当真相尚未完全浮出水面,铺天盖地的猜测与转发早已构成另一种形式的伤害。

一、流量狂欢下的性别暴力狂欢

“阮梅被❌吸乳脱内内”的热搜词条中,我们看到的是赤裸裸的消费主义倾向。当女性遭遇侵扰事件,网络上最活跃的永远是围观者的猎奇心理。截图、剪辑、段子创作,这些碎片化传播的背后,是将女性身体符号化为流量密码的隐秘暴力。

更值得警惕的是事件中的双重标准:若受害者是男性,大概率会被贴上“勇敢者”标签,而女性的遭遇则迅速演化为“吃瓜”素材。这种认知偏差折射出社会对性别暴力的纵容惯性。当“阮梅被❌吸乳脱内内”成为热搜时,部分评论区甚至出现“戏精表演”“博同情”等不当言论,这种将受害者污名化的现象,正是社会性别暴力的深层表现。

网络暴力的传播速度远超真相厘清的进程。事件发酵过程中,当事人的隐私信息被恶意曝光,甚至有 hacker 群组公开攻击其社交账号。这种暴力不是偶然现象,而是网络空间长期存在的结构性暴力。

二、旁观者的集体失语与共谋

面对“阮梅被❌吸乳脱内内”这样的事件,太多人选择了被动围观的立场。转发时附上“震惊”“细思极恐”的表情包,评论区充斥着“吃瓜群众”的猎奇心态。这种貌似中立的立场,实则是暴力传播的帮凶。

更深层的问题在于,人们对暴力事件的审美化倾向。当私密经历被加工成短视频素材时,播放量与点赞数成为某种“正义感”的替代指标。这种扭曲的价值判断,使得受害者沦为流量道具。

面对暴力事件,真正的共情需要超越猎奇心理。我们需要反思:那些声称“理性讨论”的人,是否在用所谓客观中立的面具,掩盖对暴力的默许?

三、构建健康的网络讨论空间

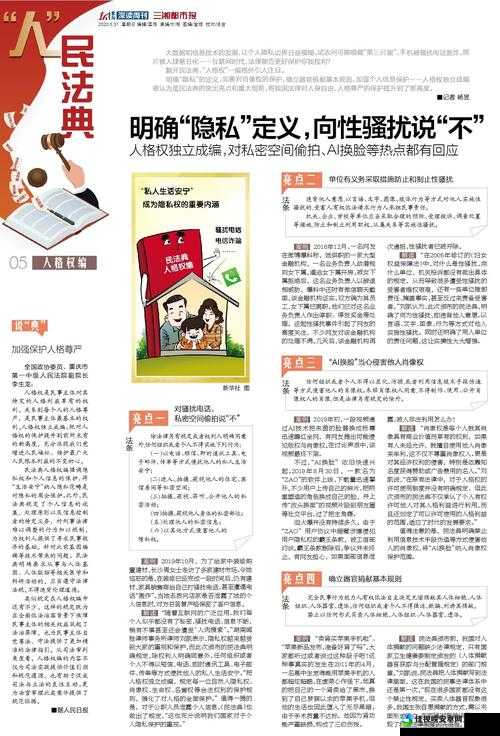

建立边界感是首要前提。当“阮梅被❌吸乳脱内内”成为热搜时,我们需要思考:什么内容应该被公开讨论?如何在传播真相与保护隐私之间找到平衡点。日本著名社会学家鹤见和浩曾说:“沉默有时比发声更有力量。”

信息传播要保持克制。真实与虚构的界限容易在碎片化传播中被模糊,每个转发的动作都可能加重受害者伤害。德国哲学家汉娜·阿伦特在耶路撒冷的艾希曼中指出的“平庸之恶”,在当代网络传播中呈现出新的形态。

法律与道德的双重约束尤为重要。网络不是法外之地,对私密信息的非法传播必须承担相应责任。我们要警惕的是,不能因为个别恶性事件,就走向另一个极端——完全噤声。法国思想家福柯在规训与惩罚中论述的权力与知识的关系,对理解当下网络暴力仍有启发。

当“阮梅被❌吸乳脱内内”的话题逐渐淡出热搜时,我们需要思考这场事件折射出的深层问题。在流量至上的网络空间,每个人都可能是下一个受害者。唯有建立起真正的共情机制,培养健康的传播,我们才能走出暴力循环。这需要每个人的觉醒,也需要整个社会制度的完善。正如诗人米沃什在被禁锢的头脑中所言:“在专制统治下,最危险的不是监狱,而是人们内心的自我审查。”在构建网络文明的进程中,我们每个人都是审查者,也是被审查者。