尿孔灌电击乳夹背后:一场必须正视的社会暴力现象

当"尿孔灌""电击""乳夹"等暴力行为频繁出现在网络讨论中时,我们面对的不再是个别案件,而是一场撕裂社会肌理的残酷游戏。这些行为披着所谓"极限挑战""娱乐表演"的外衣,在虚拟空间与现实世界间来回穿梭,将施暴者快感与受害者痛苦赤裸裸地展现在公众视野。表面上,这是一场技术与胆量的较量;本质上,却是对人性尊严最粗暴的践踏。

一、暴力表演的产业化狂欢

商业包装下的暴力秀,早已发展出完整产业链。从短视频平台到直播平台,从道具制造到表演策划,每个环节都精准瞄准猎奇心理。所谓"自愿参与"的说辞,不过是给违法行径戴上伪善面具。近期曝光的多起案件显示,受害者往往在答应拍摄前即被套上债务枷锁,在无法摆脱的处境中被迫承受暴行。

资本的贪婪与算法的推波助澜,让这种暴力表演呈几何级扩散。当点击量与播放量成为唯一评判标准时,画面的血腥程度就成了流量密码。更令人不寒而栗的是,部分观众开始模仿表演内容,在现实生活中小范围复刻这些暴力场景。

二、受害者叙事的三种常态

-

隐形创伤:许多幸存者在脱离控制后,会经历长期的心理阴影。被尿液灼烧的皮肤创口、电流穿过的神经损伤,都成为永远无法完全愈合的伤痕。一位受害者在日记中写道:"那些尖锐的痛感,像被钉进肉里的钢针,每到阴雨天就会苏醒。"

-

社会污名化:部分受害者在事件曝光后,反而遭到道德追责。人们质疑:"为什么当时不反抗?""为什么选择报警这么晚?"这种责难将受害者的创伤转嫁给自身,进一步加重心理负担。

-

反抗式觉醒:令人欣慰的是,越来越多受害者选择站出来发声。他们通过法律途径维权,通过公共演讲揭露真相,用行动改写沉默即默认的错误认知。这种觉醒本身就是对抗暴力的重要力量。

三、构建保护网的三条路径

法律严惩要到位:必须提高针对这类暴力行为的量刑标准,将道具制造、内容传播等外围环节纳入法律规制范围。近期修订的治安管理处罚法相关条款,就是值得肯定的开端。

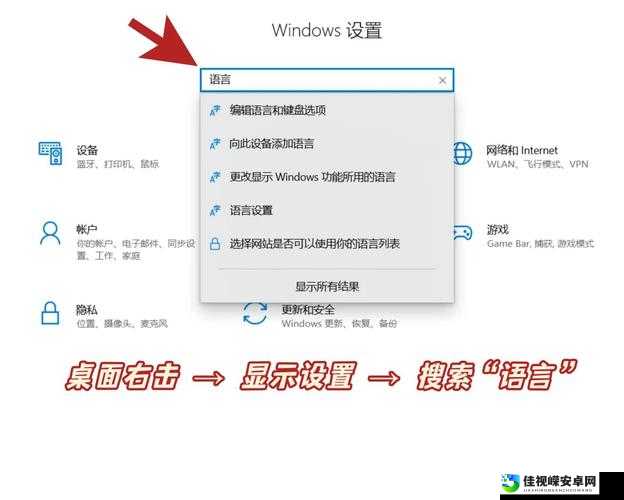

平台责任要压实:面对算法的固有缺陷,必须建立更严格的内容审核机制。有专家建议引入AI识别模型,通过图像特征分析快速识别暴力内容。

公众认知要重构:打破"看客文化"是根本解决之道。心理学研究表明,当观众数量超过阈值时,个体同理心会显著降低。我们需要培养"共情旁观者",让每一次暴力表演都遭到集体唾弃。

站在人性尊严的维度审视,所谓的"尿孔灌""电击""乳夹"根本不是表演,而是赤裸裸的人格摧残。这面镜子映照出的是当代社会的阴暗角落,需要所有人的共同努力才能照亮真相。让我们共同守护人性尊严的底线,用法律的利剑戳穿暴力的外衣,用理性的光芒驱散黑暗的迷雾。