乳首ゃぼっちゃんねん的读音背后:日本方言中的文化密码

在某个雨后的午后,我听到一位老人用方言念出“乳首ゃぼっちゃんねん”的读音。那声音像是山涧的水珠轻轻跃动,又像是旧茶碗碰撞时发出的钝钝回响。几个年轻人在一旁窃笑,说这是“土里土气的乡下话”,可我却被那种粗糙而温暖的感觉击中了——语言从来不只是交流的工具,更是承载着记忆的容器。

一、方言里的烟火气

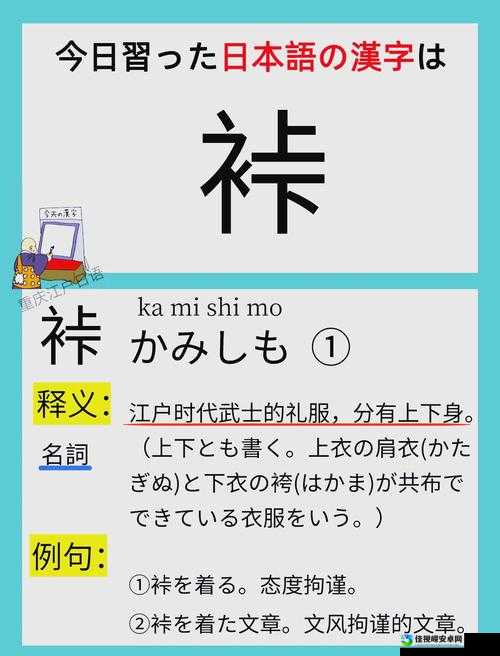

方言总是裹着乡愁的铁皮卷。福岛县的“ゃぼっちゃんねん”在普通话里是“是吧”的意思,可那个拖长的尾音里,藏着晒谷场的稻香和炭火烤地瓜的焦甜。就像宁波话里的“阿拉”,比“我们”多了一瓣咸齑的咸,比“阿拉”多了一勺汤的酽。

站在北海道的风车前,阿伊努语的呢喃穿越世纪;蹲在冲绳的石墙边,南岛语的气音混着海风卷来。这些即将消失的音阶,是不同族群写给大地的情书。

二、失传在舌尖的文明

根据联合国教科文组织的数据,全球平均每两周消失一种语言。当“乳首ゃぼっちゃんねん”被标准语取代,就像寺庙拆去木雕藻井改铺瓷砖。方言与中国社会的作者周有光曾说:“每消失一种方言,就像烧毁一部图书馆。”

在昆山的拆迁废墟上,说着吴语的老人仍固执地用“轧闹猛”指代凑热闹。他们在装修一新的小区里,像褪色的明清家具,散发着樟脑味的倔强。那些被遗忘的表达方式,比如“打秋风”代替“借钱”,本身就承载着独特的处世智慧。

三、保存语言的新方式

数字技术正在为方言建档。京都大学的“方言基因库”项目,录下3000小时的对话样本。当机器人 Sophia 用广岛方言说“今日は暑いねん”,人们惊呼机械文明竟也懂乡愁。

但更珍贵的是草根行动。北海道的阿伊努语幼儿园用皮影戏教孩子数数,福建的妈祖语学校把航海术语编成闽剧。就像那个坚持用方言直播的老农,在露水未干的清晨教网友认识“薄荷”其实叫“续断”。

夜深时分,我又听见楼下便利店的收银员用“ゃぼっちゃんねん”确认顾客的支付。这声音穿过塑料袋哗啦啦的响动,穿过便利店咖啡机的汽鸣,像一串串古老的风铃在霓虹灯下轻轻摇晃。或许在不久的将来,我们只能在博物馆里戴着耳机倾听这些音节,可当下每说一次,就为这种文化多续一炷香。